La telefonata di Stasi ai Soccorsi nel caso “Garlasco”

La chiamata di Stasi ai soccorsi è stata considerata incoerente e incongruente, ma di fatto, non sono stati applicati criteri o tecniche specifiche di indagine. A tal proposito, abbiamo cercato di utilizzare alcune tecniche derivanti da studi e applicazioni scientifiche in materia di verità e menzogna. Abbiamo così proceduto ad una vera analisi comparativa e ne è risultato che …

1. Immediatezza e chiarezza

-

Richiesta rapida: Stasi inizia subito con “Mi serve un’ambulanza in via Giovanni Pascoli a Garlasco”, un’espressione diretta, seppur impersonale.

-

Indicazioni approssimative: il civico sbagliato (dice 29 anziché 8), aggiungendo “mi sembra” e “non ne sono sicuro” — segnali di mancanza di accuratezza.

-

Modalità immediata, ma non urgente: non c’è alcuna pressione su “dobbiamo sbrigarci!”, livello di urgenza moderato – un elemento che può risultare sospetto nel contesto di uno shock reale.

2. Voce, ritmo e interazione

-

Pausa e esitazione: più “Eh”, pause dopo il saluto, riflessioni visibili – segnali di pensiero cosciente, ma inusuali se si trova in pieno shock.

-

Modulazione emotiva: la voce ha oscillazioni, respiro affannoso e tono “quasi tremante” inizialmente, coerente con reazione emotiva.

-

Linguaggio “distaccato”: non c’è spazio a parolacce o interiezioni forti—tipici in situazioni di violenta agitazione.

3. Accuratezza e autocorrezioni

-

Incertezza sul civico (“mi sembra il 29, non ne sono sicuro”): indica possibile autocritica (accuratezza), ma qui appare come un’efficace scusa per schermarsi.

-

Non sono presenti vere autocorrezioni, ma l’incertezza persistente sul numero evidenzia non tanto spontaneità, quanto probabile travisamento.

4. Distanza emotiva e linguaggio impersonale

- “Una persona”: primo riferimento generico, solo successivamente rivela che si tratta della fidanzata “la mia fidanzata” – un segnale di distacco empatico.

-

Nessun invito a intervenire attivamente: pur riferendo che “forse è viva”, non chiede di tentare soccorsi immediati, né richiede manovre salvavita — atipico in caso di shock grave.

-

Linguaggio controllato, senza emozione eccessiva (“forse è viva”, “credo…”), poca minimizzazione aggressiva ma anche nessuna urgenza netta.

5. Evasione o omissioni

-

Omesso riferimento al nome della vittima fino a sollecitazione: tipico di chi non ha un legame realistico sulla scena.

-

Cambia contesto prima di rispondere: prima di dire “c’è sangue dappertutto”, dichiara “adesso sono andato dai carabinieri”; secondo Turco, è uno spostamento che evita rispondere direttamente alla domanda.

-

Contraddizioni temporali: l’audio registra che Stasi era già fuori dalla casa, mentre comunica di trovarsi ancora vicino – un potenziale segnale di manipolazione della dinamica reale.

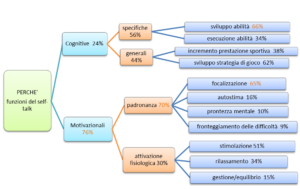

Confronto con i “criteri di Turco”

| Criterio | Presenza nella chiamata Stasi? |

|---|---|

| Immediatezza → sì | Inizio diretto richiesta ambulanza |

| Accuratezza/autocorrezioni | Incerta accuratezza del civico, ma nessuna vera correzione spontanea |

| Distanza emotiva | Linguaggio impersonale, nessun nome iniziale |

| Estraneità/informazioni superflue | Nessuna info inutile, ma mancano dettagli pratici essenziali |

| Evasione/contraddizioni | Evasioni (“adesso sono dai cc”), contraddizioni su posizione |

Conclusione

Secondo l’analisi basata sui criteri di Turco, la telefonata di Stasi presenta segnali preoccupanti per la veridicità:

-

Uso di un linguaggio impersonale e distaccato (“una persona”);

-

Mancata richiesta di intervento attivo o pressione di urgenza;

-

Esitazioni e omissioni su particolari cruciali (nome, condizioni vittima);

-

Contraddizioni e spostamenti per evitare rispondere precisamente alla domanda dell’operatore.

Tutti questi fattori convergono verso il fatto che il racconto sembra più costruito o manipolato, e meno riconducibile a uno stato di sincero shock o emergenza percepita, secondo le categorie individuate.

Abbiamo poi analizzato il tutto secondo altri criteri di altre Tecniche.

1. SCAN (Scientific Content Analysis)

Il metodo SCAN si concentra sulla forma del linguaggio usato, rilevando incongruenze tra forma e contenuto. Ecco alcuni indicatori chiave e come si applicano alla chiamata di Stasi:

A. Uso del pronome “io”

- Stasi evita spesso “io”, usando forme impersonali: “Mi serve un’ambulanza”, “una persona è…”, “mi sembra il 29”.

- SCAN considera la rimozione del pronome come segnale di distacco emotivo o tentativo di depersonalizzazione dell’evento.

B. Linguaggio passivo o impersonale

- “Una persona è caduta ed è piena di sangue” → forma passiva.

- In SCAN questo viene interpretato come possibile tentativo di non attribuire responsabilità, nascondendo l’agente dell’azione.

C. Mancanza di enfasi o sorpresa

-

Frasi piatte e neutre anche dopo la scoperta della presunta fidanzata morta: “mi sembra che sia morta” → nessun uso di esclamazioni, interiezioni o emotività spontanea, che in SCAN rappresenterebbero sincerità.

D. Ordine narrativo

-

L’ordine dei fatti nella telefonata non segue una narrazione logica e spontanea (come: scoperta → reazione → richiesta d’aiuto), ma è frammentato e parziale, elemento sospetto secondo SCAN.

E. Dettagli non richiesti / assenti

-

Nessuna informazione su stato fisico della vittima, tentativi di rianimazione, o relazione emotiva con la vittima (a meno che non venga chiesto).

Conclusione SCAN: la chiamata mostra marcati segnali di distacco, evasività e non autenticità emozionale. Secondo SCAN, questo alza bandiere rosse sulla veridicità dell’esperienza vissuta così come è stata raccontata!

2. CBCA (Criteria-Based Content Analysis)

Il metodo CBCA è usato per valutare la credibilità dei racconti tramite 19+ criteri. Non tutti sono applicabili a una breve telefonata.

Criteri positivi (presenti nei racconti autentici)

| Criterio | Presente? | Osservazione |

|---|---|---|

| Struttura logica |

❌ |

Frammentaria, confusa |

| Dettagli non centrali |

❌ |

Nessun dettaglio spontaneo |

| Riproduzione del dialogo |

❌ |

Nessuna menzione di frasi dette/scambiate |

| Complicazioni impreviste |

❌ |

Nessun ostacolo narrativo o dilemma etico |

| Descrizioni personali |

❌ |

Mai parla di sé o dei propri sentimenti |

| Ammissione di mancanze |

❌ |

Nessuna incertezza autentica, solo sul civico |

| Emozioni espresse |

❌ |

Nessuna emozione spontanea verbalizzata |

❌ Indicatori negativi (sospetti nei racconti falsi)

| Criterio | Presente? | Osservazione |

|---|---|---|

| Stereotipia |

✅ |

Linguaggio stereotipato da “chiamata tipo” |

| Poca personalizzazione |

✅ |

“una persona” – evita nome, evita rapporto diretto |

| Elusività |

✅ |

Evita il luogo preciso, evita dettagli visivi |

Conclusione CBCA: il racconto manca di quasi tutti i criteri positivi legati a un’esperienza vissuta autentica (dettagli, emozioni, spontaneità), mentre mostra tratti linguistici tipici di narrazioni costruite o preparate.

CONCLUSIONI FINALI (Turco + SCAN + CBCA)

| Metodo | Esito |

|---|---|

| Turco | Indicatori multipli di distacco, manipolazione e omissione |

| SCAN | Presenza di linguaggio passivo, distacco emotivo, ordine anomalo |

| CBCA | Assenza di criteri di realtà, presenza di segnali stereotipici |

In sintesi: L’analisi comparata suggerisce che la telefonata non presenta le caratteristiche linguistiche, psicologiche e narrative tipiche di una chiamata autentica da parte di un soggetto realmente sotto shock. I tre metodi convergono nel sollevare forti dubbi sulla spontaneità e sincerità del contenuto.

CONFRONTO TRA CHIAMATE AUTENTICHE E SOSPETTE.

1. Immediatezza e tono emotivo

Chiamate autentiche:

-

È comune sentirsi ansiosi o agitati, parlare a ritmo incalzante o interrotto, con esclamazioni e urgenza, come nell’esempio del padre svenuto “ma quanto ci mettete a rispondere?” o conversazioni con istruzioni sul massaggio cardiaco.

Chiamata di Stasi:

-

Comincia in modo relativamente piatto e controllato: “Mi serve un’ambulanza…”, manca emotività, ne esclamazioni urgenti.

-

L’assenza di istruzioni urgenti, rassicurazioni o reazioni ansiose contrasta con modelli reali.

2. Linguaggio e uso del pronome

Autentico:

- Si usano spesso “io” e “mio/mia”, come in “mi serve urgentemente”, oppure si condividono dettagli personali (“sto tenendo mio padre in braccio”)

Stasi:

- Predilige frasi impersonali: “una persona”, “lei”, “mi serve un’ambulanza”.

-

Usa poco il pronome “io” o il legame emotivo (“mia fidanzata” solo dopo sollecito), importanza di SCAN e Turco su distacco emotivo.

3. Dettagli spontanei e ordine narrativo

Autentiche:

- Forniscono dettagli fisiologici (respirazione, coscienza, condizioni fisiche).

-

Narrazione spesso lineare e complessa: cosa è successo, che cosa si sta facendo, contesto (“mia moglie non respira da due minuti”).

Stasi:

- Nulla su respirazione, battito, tentativi di rianimazione.

-

Ordine narrativo disorganico: civico → “forse è viva” → all’improvviso “sono dai carabinieri” → “c’è sangue dappertutto”.

4. Personalizzazione e immediatezza emotiva

Autentiche:

- Si usano nomi, legami (“mia mamma”, “mio marito”).

-

Spesso si esprimono paure, preoccupazioni, e si interagisce emotivamente con l’operatore.

Stasi:

- Sostegno emotivo economico: “lei” → solo successivamente “la mia fidanzata”.

- Usa tono neutro, senza pianto, rabbia, ansia o suppliche.

Confronto riassuntivo

| Aspetto | Telefonata autentica | Chiamata Stasi |

|---|---|---|

| Urgenza emotiva | Alta – esclamazioni, panico | Bassa – tono controllato |

| Uso del pronome “io” | Frequente – “ho mia madre” | Rarissimo – frasi impersonali |

| Dettagli clinici/fisici | Presenti – respiro, coscienza | Assenti |

| Ordine narrativo | Coerente e spontaneo | Frammentato, con cambi improvvisi |

| Espressione di emozione | Evidente (pianto, paura, indignazione) | Mancante, tono neutro |

Conclusione

Rispetto a telefonate autentiche riportate (urgenti, emotive, piene di dettagli fisici e personali), quella di Stasi appare artificiale, controllata, distante.

L’assenza di urgenza autentica, di linguaggio emotivo, di dettagli clinici e l’ordine narrativo spezzettato confermano ciò che i modelli Turco, SCAN e CBCA suggerivano: forti indizi di non autenticità.

RIFERIMENTI ESSENZIALI

MacLaurin, Brent E. (2009)

Scientific Content Analysis (SCAN): A Look at the Truthfulness of Statements.

Canadian Society of Forensic Science Journal, Vol. 42, No. 1, pp. 1–15.

Sapir, Avinoam (2005)

The L.S.I. (Laboratory for Scientific Interrogation) Manual for the SCAN Technique.

L.S.I. Publishing, Phoenix, Arizona.

Steller, Max & Köhnken, Georg (1989)

Criteria-Based Content Analysis.

In: Raskin, D.C. (Ed.), Psychological Methods in Criminal Investigation and Evidence.

Springer, New York, pp. 217–245.

Turco, Mirco (2016)

Crime Analyst. Manuale operativo per l’analisi del comportamento criminale.

Socint Press. ISBN: 978-88-98554-20-4

Turco, Mirco (2023)

Indicatori di menzogna vs verità durante una conversazione telefonica di emergenza.

Socint Training, Modulo Formativo Specialistico.

Turco, Mirco (2024)

La Valutazione delle Informazioni. Verità, menzogna, credibilità, dubbio, sospetto durante la comunicazione telefonica di emergenza.

Socint Press, Collana Ricerche. ISBN: 979-12-80111-51-7; DOI: 10.36182/2024.01

Vrij, Aldert (2008)

Detecting Lies and Deceit: Pitfalls and Opportunities.

2ª ed., Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-470-68100-2

Vrij, A., Akehurst, L., Soukara, S., Bull, R. (2002)

Will the Truth Come Out? The Effect of Motivation on CBCA Scores.

Law and Human Behavior, 26(3), pp. 261–283.

Erasmus+ KA2 Project

One Minute May Save a Life PROJECT (Italia, Romania, Inghilterra, Cipro)

Commenti recenti