Paure mediche

Le paure mediche sono fobie specifiche legate a situazioni sanitarie e procedure mediche. Possono interferire significativamente con la salute e la qualità della vita, portando spesso a evitamento di cure necessarie. Ecco una sintesi scientifica e clinica delle principali tipologie:

Fobie mediche più comuni

| Tipo di fobia | Nome clinico | Esempi tipici |

|---|---|---|

| Paura del sangue | Emofobia | Reazione a sangue proprio o altrui |

| Paura degli aghi | Tripanofobia | Vaccinazioni, prelievi |

| Paura delle iniezioni | Belonefobia / Aicmofobia | Iniezioni intramuscolari o endovenose |

| Paura dei dentisti | Odontofobia | Cure odontoiatriche, trapani, anestesia |

| Paura della sala operatoria / interventi | Tomofobia | Interventi chirurgici, anestesia generale |

| Paura dei medici / ospedali | Iatrofobia | Ambulatori, camici, attese |

Caratteristiche cliniche comuni

-

Reazioni fisiologiche intense: nausea, svenimenti, tachicardia, iperventilazione

-

Ansia anticipatoria: settimane prima della visita o dell’intervento

-

Comportamenti di evitamento: rifiuto di cure, visite, analisi

-

Origini possibili: esperienze traumatiche, apprendimento osservazionale, predisposizione ansiosa

Impatto sulla salute

-

Rinuncia a cure dentistiche, operazioni salvavita o screening preventivi

-

Peggioramento di malattie croniche per mancato follow-up

-

Aumento del rischio medico (es. infezioni, tumori non diagnosticati)

Trattamenti efficaci

1. Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT)

-

Esposizione graduale (reale o virtuale)

-

Ristrutturazione dei pensieri catastrofici

-

Tecniche di rilassamento e gestione dell’ansia

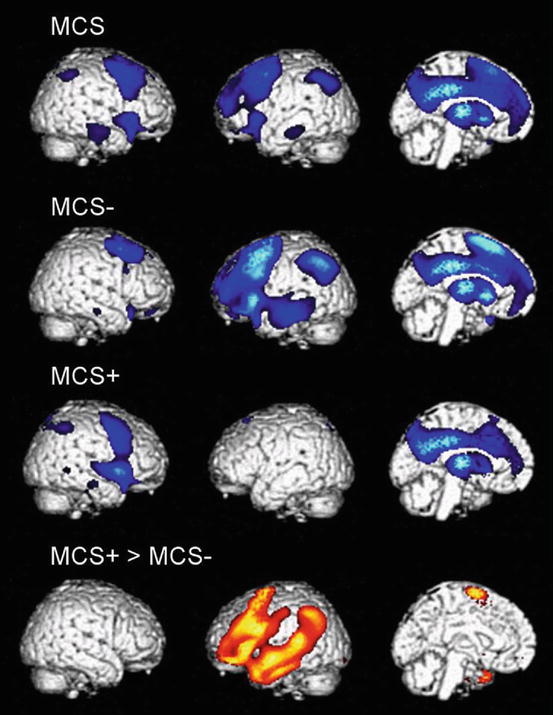

2. Esposizione con Realtà Virtuale (VRET)

-

Ambienti virtuali come sale operatorie, studi dentistici, ospedali

-

Simulazione progressiva, in ambiente sicuro

-

Riduzione dell’ansia anticipatoria

3. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

-

Utile per traumi medici pregressi

MediCare è l’App in Realtà Virtuale, progettata da IDEGO, che aiuta a superare le fobie mediche attraverso esperienze immersive e tecniche di desensibilizzazione, con un approccio innovativo, efficace e sicuro. MediCare è stata sviluppata con l’obiettivo di aiutare le persone a desensibilizzare le paure legate ai contesti medici, come la paura della sala operatoria, del dentista e del prelievo del sangue.

Protocollo in base alla fobia specifica

dalle 6 alle 10 sedute

Studi recenti

-

Ayala, E. S., Meuret, A. E., & Ritz, T. (2023). Exposure therapy for medical fears: A review and future directions. Journal of Anxiety Disorders, 94, 102679. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2022.102679

-

Dibbets, P., & Schulte-Ostermann, M. A. (2023). Virtual reality exposure therapy for needle fear: A randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy, 163, 104235. https://doi.org/10.1016/j.brat.2022.104235

-

Vagnoli, L., Caprilli, S., & Messeri, A. (2022). Use of distraction with VR in pediatric surgery: Effects on anxiety and pain. Paediatric Anaesthesia, 32(6), 715–722. https://doi.org/10.1111/pan.14385

Commenti recenti