IPNOSI e Cervello

1. Studi PET sull’ipnosi: panoramica scientifica

“Hypnosis modulates activity in brain structures involved in the regulation of consciousness” (Rainville, Hofbauer, Paus, Duncan, Bushnell & Price, 1999)

-

Metodo: 10 soggetti normali; effettuate scansioni PET rCBF (flusso ematico cerebrale regionale) prima e dopo induzione all’ipnosi.

-

Risultati principali: correlazioni tra il grado soggettivo di “rilassamento mentale” e “assorbimento mentale” con attività in:

-

Corteccia cingolata anteriore (ACC)

-

Talamo

-

Cervello medio‑ponte / tronco encefalico (zona mesencefalica)

-

-

Inoltre, aumento del flusso ematico in aree occipitali legato a riduzione dell’arousal corticale e a disinibizione (cioè minor soppressione tra modalità sensoriali)

“Learning in trance: functional brain imaging studies and neuropsychology”

-

Metodo: 7 soggetti con alta suscettibilità all’ipnosi; apprendimento/recupero di coppie di parole sotto ipnosi vs stati di veglia, con PET con acqua marcata O‑15.

-

Risultati: durante l’apprendimento sotto ipnosi si osservano attivazioni più pronunciate in aree occipitali bilateralmente e aree prefrontali, rispetto allo stato di veglia; durante il richiamo (retrieval) delle parole studiate sotto ipnosi, attivazione occipitale e del cervelletto.

-

Implicazione: l’ipnosi sembra facilitare l’uso di aree visive e di immaginazione, oltre ai processi esecutivi, durante l’apprendimento; il richiamo coinvolge percorsi che includono anche strutture non tipicamente dominate dalla memoria verbale “ordinaria”.

“Plasticity changes in the brain in hypnosis and meditation”

-

Include studi con PET + fMRI + EEG per confrontare ipnosi con meditazione, e studiare cambiamenti cerebrali associati alla plasticità.

-

Risultati:

-

Durante ipnosi, apprendimento di parole ad alta immaginabilità → maggiore attivazione bilaterale in corteccia occipitale e aree pre-frontali; migliore performance mnemonica.

-

Cambiamenti di attività che dipendono dalla profondità dell’ipnosi (induction graduale) e dal tipo di suggestione (es. movimento suggerito).

-

Rassegne recenti + evidenze su modifiche funzionali generali

-

Brain Functional Correlates of Resting Hypnosis and Hypnotizability: A Review (De Pascalis et al., 2024)

Studia vari studi PET, fMRI, e EEG su come lo stato ipnotico “a riposo” (cioè senza compiti specifici) vari secondo la suscettibilità individuale. Alcune conclusioni utili: la suscettibilità all’ipnosi è correlata con differenze funzionali nelle reti cerebrali di attenzione, controllo cognitivo e nell’integrazione della coscienza. -

Functional changes in brain activity using hypnosis: systematic review

Viene identificata una diminuzione dell’attività in alcune aree come ACC e l’insula durante l’ipnosi rispetto allo stato di veglia in molti studi. Cambiamenti nelle onde EEG (aumento theta, cambiamenti in alfa) sono coerenti con stati di rilassamento profondo o alterazione dell’attenzione. Anche se molti studi non usano PET, quelli che lo fanno mostrano riduzioni o modulazioni del flusso o del metabolismo in certi circuiti “di default” o “di salienza”.

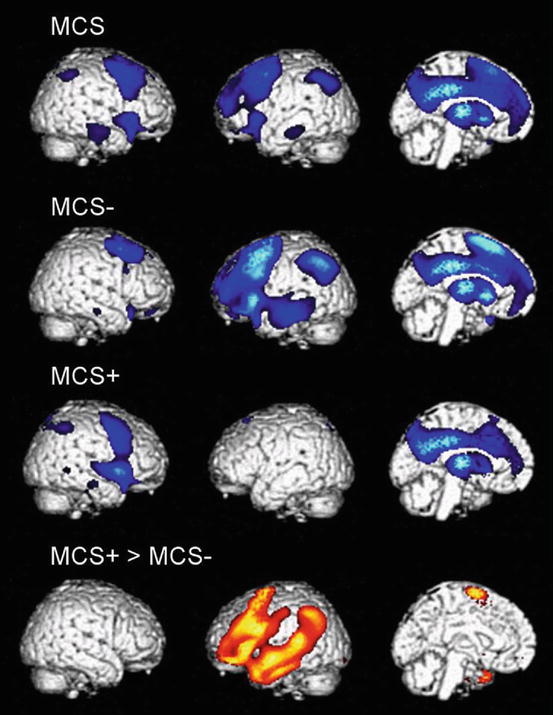

2. Aree cerebrali frequentemente coinvolte secondo i dati PET

| Area cerebrale | Tipo di cambiamento osservato sotto ipnosi | Funzione / interpretazione |

|---|---|---|

| Corteccia cingolata anteriore (ACC) | Cambiamenti nel flusso / attività correlati a rilassamento, attenzione, controllo del conflitto interno; spesso diminuzione dell’attività o modulazione in base alla suggestione. | Ruolo nel monitoraggio di errori, nell’attenzione, nella regolazione emotiva, nella consapevolezza interna. |

| Talamo | Alterazioni del flusso ematico correlate allo stato ipnotico; implicato nella regolazione della coscienza e filtraggio sensoriale. | Punto di passaggio sensoriale, “porte” sensoriali, regola la vigilanza. |

| Occipito‑visivo | Durante compiti immaginativi o apprendimento di materiale visivo sotto ipnosi, maggiore attivazione. Anche “disinibizione” occipitale, suggerendo che immagini mentali o visualizzazioni siano più attive. | elaborazione visiva, immaginazione, visualizzazione. |

| Corteccia prefrontale | Attività più alta in compiti che coinvolgono apprendimento sotto ipnosi; coinvolgimento nei processi di controllo cognitivo, suggestione, regolazione dell’attenzione. | Pianificazione, controllo, inibizione, decisione, auto-consapevolezza. |

| Insula | Spesso ridotta attività o modulazione della sua risposta in casi di ipnosi; potrebbe riflettere minore consapevolezza interocettiva o riduzione dell’ansia/accentuazione della calma. | Processamento dell’“interno” del corpo, emozione, percezione del dolore, sensazioni corporee. |

3. Implicazioni

-

Conferma neurobiologica che l’ipnosi non è solo suggestione psichica astratta: ha correlati misurabili nel cervello.

-

Le aree coinvolte suggeriscono che ipnosi influenzi attenzione, regolazione sensoriale, consapevolezza corporea, immaginazione, regolazione emotiva.

-

Possibilità terapeutiche: modulare l’ansia, il dolore, fobie attraverso l’uso dell’ipnosi, intervenendo su queste reti cerebrali.

4. Studi recenti con PET sull’ipnosi

Ecco una selezione di studi (o rassegne recenti) che contengono dati PET relativi all’ipnosi o che integrano PET con altre tecniche, con indicazioni di cosa cercare:

| Studio / articolo | Tema / contesto | Principali risultati PET / struttura cerebrale coinvolta | Note su immagini |

|---|---|---|---|

| Chronic low-back pain modulation is enhanced by hypnotic analgesic suggestion by recruiting an emotional network | Ipno‑analgesia in pazienti con dolore cronico lombare | In stato di veglia vs ipnosi: attivazione di una rete “cognitivo-sensoriale” (frontotemporale, insula, corteccia somatosensoriale, cervelletto) in veglia; con ipnosi attivazione di rete più emotiva (ACC, insula, caudato, accumbens, nuclei lenticolari) | Guarda figure che mostrano mappe PET in condizioni “allerta” vs “ipnosi” per confronto visivo |

| Functional anatomy of hypnotic analgesia: a PET study of patients with fibromyalgia | Ipno‑analgesia in pazienti con fibromialgia | Durante ipnosi rispetto al riposo: aumento del flusso ematico bilaterale in corteccia orbitofrontale, subcallosiale cingolata, talamo destro, corteccia parietale sinistra; diminuzione bilaterale nella corteccia cingolata | Le figure mostrano mappe cerebrali PET per condizioni “dolore” vs “ipnosi analgesica” con zone di aumento/diminuzione |

| Hypnosis modulates activity in brain structures involved in the regulation of consciousness | Ipnotici normali (“soggetti sani”) | Relazioni tra rCBF (flusso ematico cerebrale regionale) e autocategoriazione soggettive: correlazioni con ACC, talamo, tronco mesencefalico; aumento dell’attività occipitale legata a riduzione dell’arousal corticale / disinibizione cross‑modalità | Le figure mostrano mappe cerebrali in condizioni pre-post ipnosi con correlazioni statistiche |

| Neuroradiological Insights into Hypnosis: A Systematic Review of MRI and PET Studies | Revisione sistematica (studi MRI e PET su ipnosi) | Evidenza che le regioni più frequentemente mutate sono ACC, insula, corteccia ventromediale prefrontale; i cambiamenti metabolici PET supportano che suggerimenti ipnotici modulano il metabolismo cerebrale in queste aree | In questa revisione potresti trovare figure sintetiche / estratti di mappe PET tratte da vari studi |

| Functional Changes in Brain Activity Using Hypnosis: A Systematic Review | Review di studi con imaging (inclusi PET) | Convergenza su: riduzione dell’attività in ACC e insula, cambiamenti nelle reti di “salienza” / controllo; variazioni nelle oscillazioni EEG correlate alle regioni funzionali indagate da PET / fMRI | Le figure nelle review offrono mappe aggregate o rappresentative delle aree più frequentemente attivate o deattivate |

5. Ipnosi: non chiamatela suggestione!

L’ipnosi non è solo suggestione perché produce modifiche misurabili nell’attività cerebrale, rilevate con tecniche come PET e fMRI. Coinvolge reti neurali complesse legate a attenzione, dolore, immaginazione e controllo motorio. Studi mostrano che durante l’ipnosi cambiano il flusso ematico e l’attivazione in aree cerebrali specifiche. Questi effetti sono, quindi, neurofisiologicamente verificabili.

Commenti recenti